研修科目一覧

●我が国第一線の講師が「働く」ことを熱く語る

-

講義1:全員参加社会の実現

講師が語る講義のねらい

誰も取り残されない全員参加で支え・支え合う持続可能な高齢社会を実現しましょう。

講師

清家 篤日本赤十字社 社長、慶應義塾学事顧問

-

講義2:「働く」ことの意味を考える

講師が語る講義のねらい

「包摂的成長」という考え方は、様々なハンディを持った人が社会の支え手になることの重要性を強調しています。

そうした人が「働く」ことが本人にとって、そして社会にとってどんな意味があるか考えます。講師

村木 厚子全国社会福祉協議会 会長

-

講義3:ダイバーシティ就労とは~何のために?どうやって?~

講師が語る講義のねらい

ダイバーシティ就労の必要性について、分かりやすくご説明いたします。

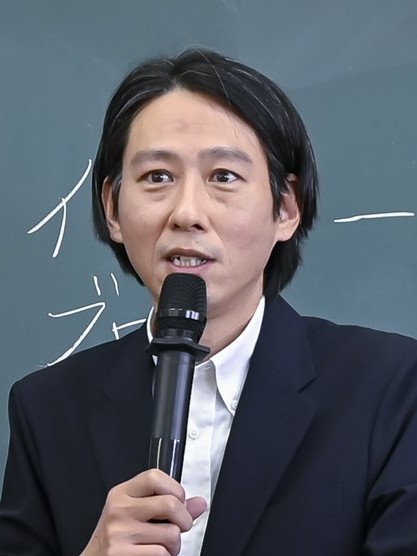

講師

村木 太郎ダイバーシティ就労支援機構 理事長

-

講義4:職業リハビリテーションの視点に立った就労支援のあり方

講師が語る講義のねらい

今後の日本社会の重要なセーフティネットとなるダイバーシティ就労支援について、職業リハビリテーションの観点から考えることで、受講者の皆様にWORK!DIVERSITYプロジェクトの魅力を伝えたい。

講師

朝日 雅也埼玉県立大学 名誉教授

●態様の異なる就労・雇用の悩みを抱える人たちとの関わり方を理解する

-

講義5:【若者・ニート】孤立する若年無業者の就労支援の在り方~アウトリーチ実践を通じて考える~

講師が語る講義のねらい

「助けて」と声を上げること自体が容易ではない日本社会において、「社会的孤立」に係る問題の裾野は広がりを見せている。

本講義では、孤立する若年無業者を対象にしたアウトリーチ実践を通じて、その就労支援の在り方を考える。講師

谷口 仁史認定NPO法人スチューデント・サポート・フェイス 代表理事

-

講義6:【ひきこもり】ひきこもりの方の就労支援

講師が語る講義のねらい

ひきこもる背景と当事者・家族の思いを理解し、就労支援上の課題と対処法を学ぶ。

特に、ひきこもり者への対応は就労支援前のアウトリーチ的対応が特に重要であり、ステップを踏んだ対応が必要であること、他方でステップを踏めば就労につながることが多いことを習得する。講師

佐藤 洋作NPO法人文化学習協同ネットワーク 代表理事

-

講義7:【刑余者】罪を犯した人との出会が教えてくれたこと -生きづらさとは何か-

講師が語る講義のねらい

矯正施設退所者等、罪を犯した人に対する就労支援を含む生活支援の在り方について理解する。

講師

濱田 新厚生労働省矯正施設退所者地域支援対策官

-

講義8:【難病の患者】難病やがんと働く:制度と現場の橋渡し

講師が語る講義のねらい

難病就労を「保護の対象」から生産性と尊厳を両立させる組織基盤の実装へ。

言い回し・文書化・主治医意見の取り方、ケース別配慮設計と在職発症プロトコルまで、現場で使える再現可能な型を提供。講師

春名 由一郎Next Beingラボ創設者/Founder、

前独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター 副統括研究員

-

講義9:【LGBTQ】LGBTQへの就労支援〜多様な性から多様性を考える〜

講師が語る講義のねらい

LGBTQの国内外の状況や、就労や生活上で直面する課題を理解し、包摂的な支援や支援体制構築に必要な基本的観点を習得する。

講師

藥師 実芳認定NPO法人ReBit 代表理事

-

講義10:【外国人の就労・雇用】外国人雇用の制度と実践

講師が語る講義のねらい

外国人雇用を軌道に乗せるには、制度の理解と、採用後の育成・定着支援の体制づくりが欠かせません。

実践例をもとに、ポイントをお伝えします。講師

万城目 正雄東海大学教養学部人間環境学科 教授

●就労支援・雇用支援のための真の支援力を高める

-

講義11:“あんたから見えてる景色が見たいねん” ~10年後の彼と地域を見つめた就労支援~

講師が語る講義のねらい

少しの工夫と応援があれば地域は豊かに持続する。『働く』を真ん中に置いた未来への下ごしらえに向き合う。

講師

野々村 光子東近江圏域 働き・暮らし応援センターTekito-棒芯

-

講義12:ダイバーシティ就労支援のためのアセスメントのあり方

講師が語る講義のねらい

アセスメントは就労支援の要です。

講師

鈴木 由美厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室就労支援専門官

-

講義13:求職者支援訓練制度について

講師が語る講義のねらい

雇用保険制度のカバーし切れていない求職者に対する当該支援制度に関し、制度のねらい、訓練内容、ダイバーシティ就労支援関係者における認知増進、活用の方向性について理解を深める

講師

志村 幸久前大阪労働局長

●企業の視点に立った雇用・就労支援・自治体と連携した最先端の取組み

-

講義14:企業における雇用管理のポイントと就労支援の視点

講師が語る講義のねらい

雇用管理における基本理念ならびに就労支援における基本的視点や意識を学ぶ。

講師

城 貴志滋賀県社会就労事業振興センター 理事長

-

講義15:企業視点で進める就労支援──“働き続ける”ために、支援者に求められること

講師が語る講義のねらい

福祉の現場からは見えにくい「企業が本当に求めていること」を解説。

就労支援者が企業と信頼関係を築き、“働き続けられる”雇用につなげるための視点と実践を学ぶ。講師

松井 優子障害者雇用ドットコム 代表、東京情報大学 非常勤講師

-

講義16:「ともに生きるまち」の実現に向けた江戸川区の就労に関する取組み

講師が語る講義のねらい

誰もが自分らしく、あたりまえに働ける社会づくりに向けた自治体の取組みについて学ぶ

講師

山下光章公益社団法人江戸川区シルバー人材センター 江戸川区高齢者事業団 事務局長

●就労・雇用支援の新しい動きを理解する

-

講義17:【超短時間雇用モデル】超短時間雇用モデルと地域でのインクルーシブな働き方

講師が語る講義のねらい

私たちが提唱する「超短時間雇用モデル」の講義を通じて、労働機会を得られにくかった人々が、特定業務で非常に短い時間、一般企業で働く新しい働き方と、それらを実現する地域モデルのあり方について理解を深める。

講師

近藤 武夫東京大学先端科学技術研究センター 教授

-

講義18:【静岡方式・IPS援助付き雇用】地域でつくる就労支援

講師が語る講義のねらい

静岡では、市民による市民のための市民から成るネットワークが、伴走型の就労支援を 展開してきた。

本講義では、その考え方のエッセンス(働けると信じる、伴走する、地域を サポーターで埋め尽くす)をお伝えします。講師

津富 宏立教大学コミュニティ福祉学部 特任教授、(一社)学生助けたいんじゃー

●実地演習

①

東京会場における集合形式の演習:12月22日(月)10:30~

(12月20日・21日の両日、日本財団主催「就労支援フォーラムNIPPON2025」が開催予定であり、このフォーラムに連続する形で本実地演習を受講できるスケジュールとなっています。

なお、「就労支援フォーラムNIPPON2025」への参加には別途の申込みが必要です)

② オンラインによる演習(オンデマンド)

-

講師が語る講義のねらい

次の諸テーマを基本に、グループワークも盛込みながら、模擬的な体験、経験、練習を実践することを通じて、アセスメント、就労支援プログラムの重要性を体感する。

①ダイバーシティ就労理解(LGBTQを中心に)

②アセスメント実践

演習①12月22日 10:30~12:30

【ダイバーシティ就労理解(LGBTQを中心に)】藥師実芳 講師

場所:公益財団法人日本財団ビル 東京都港区赤坂1丁目2番2号

②12月22日 14:00~16:00

【アセスメント実践】1高橋尚子、鈴木由美 講師

(1高橋尚子…京都自立就労サポートセンター主任自立就労支援相談員)

場所:公益財団法人日本財団ビル 東京都港区赤坂1丁目2番2号

高橋尚子講師

鈴木由美講師